近年、子どもがスマートフォンを持つ年齢が早まっているという話題をよく耳にします。習い事や塾の連絡、友だちとのコミュニケーションなど、スマホの便利さは魅力的です。

しかし、子どもにスマホを持たせることにはデメリットもあり、保護者の方々が「本当に必要か?」と悩むのも無理はありません。

そこで本記事では、子どものスマホ事情や、具体的なデメリット、リスク対策方法、そしてスマホを持たせる際に押さえておきたいポイントを解説します。デメリットを正しく理解し、家族みんなが納得できるかたちでスマホデビューを検討してみてください。

記事まとめ

- 子どもにスマホを持たせるメリットは決して少なくありませんが、同時に学業や健康への影響、ネット上のトラブルなど、保護者が懸念すべきデメリットも多々存在する。

- 親子で適切な対策と話し合いを重ねれば、子どものスマホ利用は生活を豊かにする道具になるはず。

- デメリットを正しく理解しながら、子どもが健全なデジタルライフを送れるよう、保護者としてしっかりサポートしていくことが大切。

子どものスマホ事情

まずは、子どもがどの程度スマホを所持しているのか、また、どの年齢から使いはじめているのかという現状を見てみましょう。

スマホの所持率

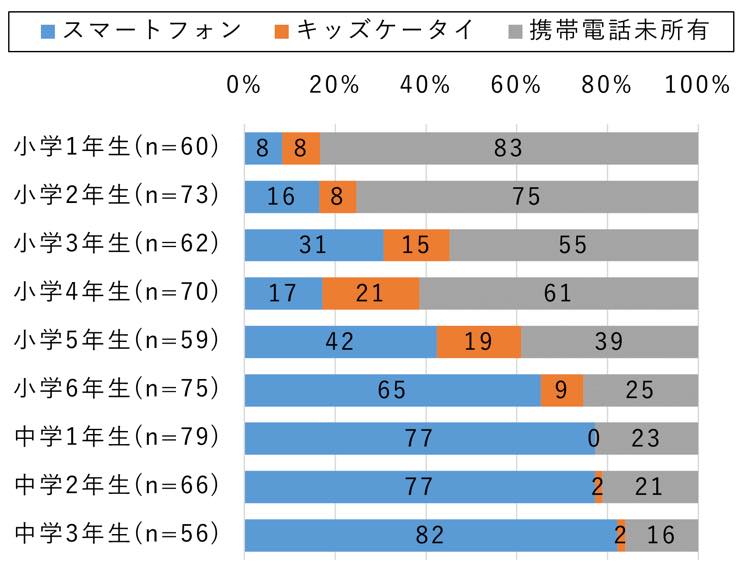

NTTドコモ モバイル社会研究所の調査結果から、スマホ・キッズケータイの所有率を学年別に見ると、図のとおり、小学6年生で半数を超えます。また、中学生になると7割を超え、3年生では8割に達します。

図. 【小中学生】スマホ・キッズケータイ所有率(学年別)

出典:小中学生のスマホ所有率上昇 調査開始から初めて小学校高学年で4割を超す

スマホを使いはじめる年齢

スマホデビューのタイミングについては、以下のような事情が絡むケースが多いです。

・防犯・連絡用として:小学校低学年のうちから、塾や習い事の行き帰りに連絡が必要となるため、家族間の連絡手段としてスマホ(もしくはキッズケータイ)を持たせる。

・友だちとのコミュニケーション:中学生になると、友だち同士の情報交換や遊びの約束などでスマホが利用されることが増える。

・部活動や学習塾の連絡ツール:LINEやメールを使った連絡網が主流になり、子ども本人がスマホを持たないと情報が遅れたり取りこぼしたりする不安がある。

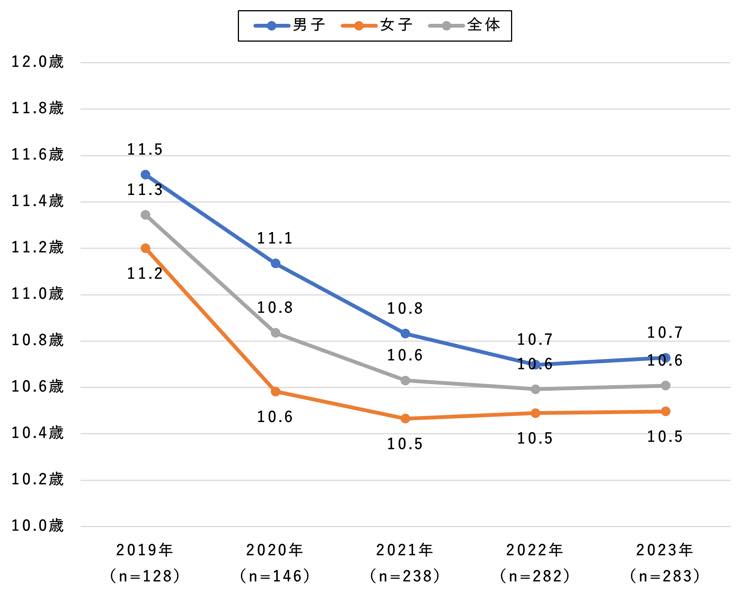

NTTドコモ モバイル社会研究所が、小中学生でスマホを持たせている親にいつから持たせているかを調査した結果、図のとおり10.6歳でした。3年連続変わらない状況ですので、スマホ所有年齢の低年齢化が下げ止まったといえそうです。

図. 【小中学生】スマホ所有開始年齢(経年変化)

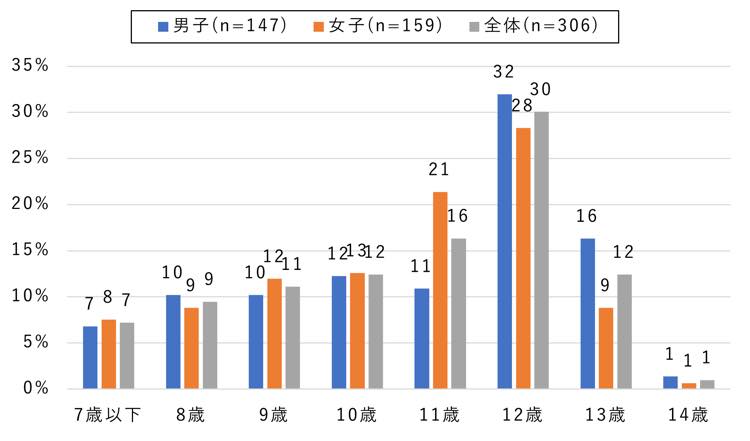

また、男女別にスマホ所有開始年齢を見ると、男女ともに中学生になるタイミングの12歳が最も多いです。次に多いのが女子は11歳に対し、男子は13歳と若干女子の方が所有開始年齢は低いです。

図. 【小中学生】スマホ所有開始年齢(男女別)

子どもにスマホを持たせるデメリット4選

スマホには便利な機能が多い反面、子どもが使う上ではデメリットも見逃せません。以下では、代表的な4つのデメリットを解説します。

学業や生活リズムへの悪影響

ゲームやSNS、動画サイトなどに熱中しすぎて、勉強時間や睡眠時間が不足しがちになることがあります。また、夜遅くまでスマホを操作することで、就寝時間が遅くなり、翌日の学校生活に支障が出るケースもあり得ます。

スマホ依存やネットトラブルのリスク

スマホは常にインターネットに接続できる利便性を持つ一方、依存症を引き起こすリスクもあります。SNSやゲームにのめり込みすぎて、人間関係が疎遠になったり、現実とのバランスを失うリスクを考慮しましょう。また、インターネットでの誹謗中傷や詐欺、いじめなどのトラブルに巻き込まれるリスクもあります。

情報モラルの未熟さによるプライバシー漏えい

子どもは、個人情報や写真を安易にSNSにアップしてしまうことがある。これが元で、個人情報の流出やストーカー被害に発展するケースもあります。ネットに一度アップした情報は「デジタルタトゥー」として半永久的に残り、削除が困難な点に注意が必要です。

通信費用の増加

スマホを持たせると、月々の通信費や端末代が発生します。ゲーム内課金などの追加費用も、子どもが自由に行ってしまうと家計に負担がかかる場合があります。

スマホ利用におけるリスク対策

こうしたデメリットやリスクを最小限に抑えるためには、親子でのルール作りやフィルタリング機能の活用が欠かせません。ここでは、具体的な対策を2つ紹介します。

ルールを決める

・使用時間や場所を明確にする:平日の夜○時以降はスマホ禁止、リビング以外での利用は禁止など、具体的なルールを設定し、家族全員で守る。

・SNSやゲームの利用ルールの設定:SNSでのやりとりは知り合いだけに限定する、課金は保護者の承諾が必要など、トラブル予防のためのガイドラインを設ける。

保護者が利用制限をかける

・フィルタリングやペアレンタルコントロールの活用:携帯各社が提供する「あんしんフィルター」やスマホ本体に搭載されている機能を使い、不適切サイトをブロックしたり、アプリ使用時間を制限したりする。

・運用状況の定期チェックを行う:子どもの利用履歴を確認したり、家族のスマホを連動させるアプリを利用して、異常な使用時間や課金履歴がないかをチェックする。

子どもにスマホを持たせる際のポイント4選

最後に、子どもが安全・あんしんにスマホを使いこなせるよう、保護者が意識すべき4つのポイントをまとめました。

子どもとのコミュニケーションを重視する

スマホの使い方やトラブルがあった場合など、子どもが気軽に相談できる環境を整えましょう。親子の対話が不足すると、問題が潜伏してしまいがちです。

目的を明確にする

連絡手段、学習アプリの使用、友だちとの情報共有など、スマホを持たせる「目的」をはっきりさせると、無駄な利用やトラブルを減らせます。

定期的にルールを見直す

成長とともに子どもの生活環境や必要性も変わります。ルールが形骸化しないよう、半年や1年ごとに使用状況を振り返り、アップデートしましょう。

ネットリテラシーを教える

情報の真偽やSNSでのモラル、個人情報管理、トラブル時の対処方法などを学ばせることも大切です。子どもが自立して安全にネットを使える素地を作りましょう。

まとめ

子どもにスマホを持たせるメリットは決して少なくありませんが、同時に学業や健康への影響、ネット上のトラブルなど、保護者が懸念すべきデメリットも多々存在します。

しかし、適切な対策と話し合いを重ねれば、子どものスマホ利用は生活を豊かにする道具になるはずです。デメリットを正しく理解しながら、子どもが健全なデジタルライフを送れるよう、保護者としてしっかりサポートしていきましょう。