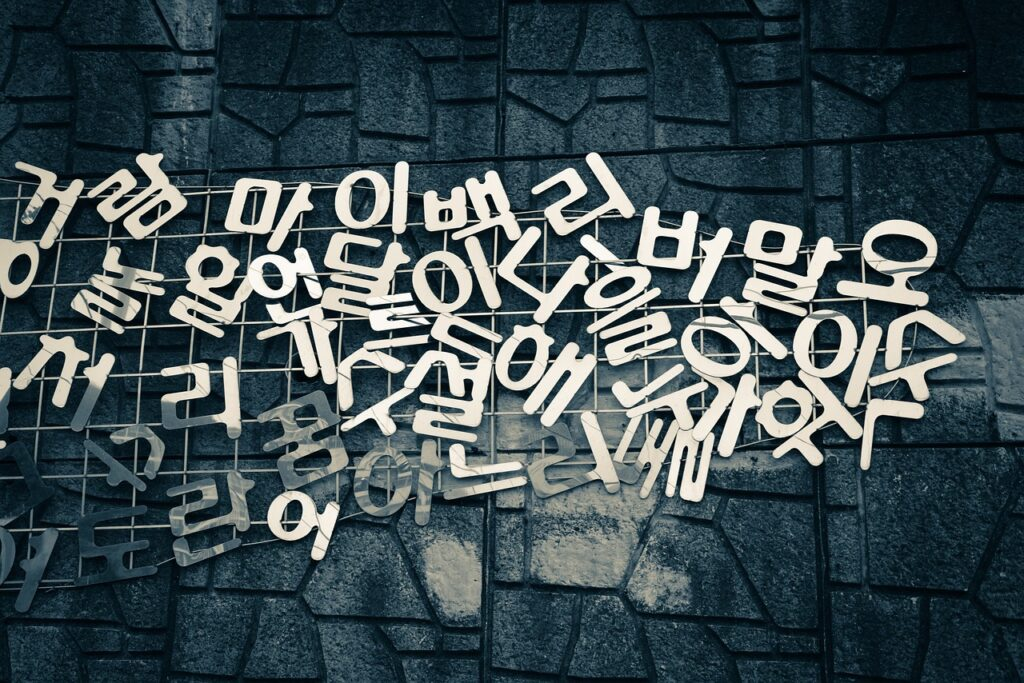

難しい早口言葉・いえたらかっこいい早口言葉を10個ご紹介!早口言葉が難しい理由も解説

早口言葉が難しい理由をご存知ですか。本記事では、早口言葉が難しいと感じる理由や子どもの成長に役立つ理由を解説するとともに、いいにくい早口言葉、挑戦しがいのある早口言葉などを紹介しています。高難度の早口言葉に挑戦してみたい方は、ぜひ、チェックしてください。

「早口言葉、単なる遊びだと思っていたけど、何か意味があるの?」

「難しい早口言葉にチャレンジしてみたいけど、どんなものがあるんだろう?」

子育てしている方々のなかには、こんな疑問や興味を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、早口言葉が難しいと感じる理由を解説するとともに、特に難しいとされる早口言葉や、いえるとかっこいい早口言葉について紹介しています。

早口言葉に対する理解を深めることで、なぜ早口言葉が難しいといわれているか、わかるようになります。また、早口言葉が子どもの成長にもたらす影響についてもわかるでしょう。

早口言葉を楽しみながら言語能力を高めたい方は、ぜひ、この記事をお読みください。

記事のまとめ

- 早口言葉は、発音の難しさや音の類似性から難しいと感じられるものである。

- 難しい早口言葉を通じて、滑舌の改善や集中力の向上が期待できる。

- 練習を重ねることで上達し、自信を持って人前で話せるようになる。

早口言葉が難しい理由とは?

早口言葉は、子どもから大人まで楽しめる言葉遊びの一つです。しかし、一見簡単そうに見えても、実際にいってみると、難しいと感じることも多いのではないでしょうか。

早口言葉が難しい理由には、主に2つの要因があります。それぞれの要因について、具体的に見ていきましょう。

素早く発することが難しい音が多いから

早口言葉には、素早く発することが難しい音が多く含まれています。特に、拗音(ようおん)と呼ばれる「きゃ」「きゅ」「きょ」のような音や、「マ行」「パ行」「バ行」の音が多く使われています。

これらの音は、口の前の方を使って発音するので、素早く繰り返すことが難しいでしょう。たとえば「東京特許許可局」という早口言葉では「きょ」という拗音が何度も登場し、発音を難しくしています。

似ている表現が繰り返されているから

早口言葉には、よく似た言葉を繰り返すものが多くあります。類似した表現が連続して出てくるので、混乱しやすいでしょう。

たとえば「赤巻紙青巻紙黄巻紙」という早口言葉では「まきがみ」という言葉が3回繰り返されます。このような繰り返しがあると、言葉を間違えたり、順番を間違えたりしやすくなるのです。

早口言葉の難しさを実感したい方は、ぜひ、ほかの記事で紹介している早口言葉の一覧にチャレンジしてみてください。

難しい早口言葉5選

難しい早口言葉には、さまざまな特徴があります。長さや使われている音、意味の面白さなど、多様な要素が組み合わさって、難易度の高い早口言葉が生まれるのです。

ここでは、特に難しいとされる5つの早口言葉を紹介します。これらの早口言葉は、言葉遊びとして楽しむだけでなく、滑舌の改善や集中力の向上にも役立つ可能性があります。

巣鴨駒込 駒込巣鴨 親鴨子鴨 大鴨小鴨

この早口言葉は、地名と動物の名前を組み合わせた難しい早口言葉です。この早口言葉が難しい理由は「すがも」「こまごめ」「おやがも」「こがも」など、似た音の言葉が次々と登場することにあります。

「巣鴨駒込」と「駒込巣鴨」が入れ替わる部分は、順番を間違えやすいので、注意が必要です。また「親鴨子鴨」の部分では「おやがもこがも」と続けていうことが求められるので、舌がもつれやすくなるでしょう。

メール22通中20通がフルーツジュース抽出中

こちらの早口言葉は、数字と「ちゅう」という音の組み合わせが特徴的な早口言葉です。この早口言葉が難しい理由は「つう」と「ちゅう」という、似た音が混在していることにあります。

「22通中20通」の部分では「にじゅうにつうちゅうにじゅっつう」と続けていわなければならず、かなりいいづらくなっています。さらに、後半の「フルーツジュース抽出中」では「じゅ」という音が繰り返し登場することにより、舌がもつれやすくなっているのです。

第一著者第二著者第三著者

一見シンプルに見えますが「第一著者第二著者第三著者」は、難しい早口言葉の部類です。この早口言葉が難しい理由は「だい」「ちょ」「しゃ」という音の組み合わせにあります。

「ちょしゃ」という部分を素早く繰り返すことが求められるので、舌の動きが複雑になります。また「いちちょ」や「ちょしゃさん」も、繰り返しの難しい音の組み合わせとなっており、簡単そうに見えて実は難しいでしょう。

踊り踊るなら踊りの道理を習って踊りの道理どおりに踊りを踊れ

これは「踊り」という言葉が何度も登場する長めの早口言葉です。この早口言葉が難しい理由は「おどり」という音の繰り返しと「どうり」という、似た音が混在していることにあります。

「踊りの道理」という部分が2回出てくるので、いい間違いやすくなっています。また、最後の「踊りを踊れ」では「を」と「お」の音が続くことで、呂律が回りにくいでしょう。長い文章を正確にいい切ることが求められるので、集中力と滑舌が必要となります。

上流の蒸留水 取水場で事情聴取

「上流の蒸留水 取水場で事情聴取」は「じょう」「しゅ」「しょう」という似た音が連続する難しい早口言葉です。この早口言葉が難しい理由は、これらの音が舌の動きを複雑にしていることにあります。

「じょうりゅうのじょうりゅうすい」の部分では「じょう」という音が繰り返されるので、かなりいいづらさがあります。さらに「しゅすいじょうでじじょうちょうしゅ」では「しゅ」「じょう」「しょう」という音が混在しており、舌が思うように動かないでしょう。

いえたらかっこいい早口言葉5選

早口言葉には、単に難しいだけでなく、いえたらかっこよく感じられるものも多くあります。これらの早口言葉は、長さや使われている言葉の難しさ、そして意味の面白さなどが相まって、手ごたえのあるものが多いです。

ここでは、特にいえたらかっこいいとされる、5つの早口言葉を紹介します。これらの早口言葉をマスターし、友達や家族の前で披露して、驚かせてみてください。

今日の狂言師が京から今日来て狂言今日して京の故郷へ今日帰る

こちらの早口言葉は「きょう」という音が繰り返し登場する、長めの早口言葉です。この早口言葉が難しい理由は「きょう」という音が多用されていることに加え「京」「狂言」「故郷」など、似た音の漢字が使われていることにあります。

特に「狂言今日して」の部分では「きょうげんきょうして」と続けていわなければならず、とてもいいづらくなっています。また、文章全体の意味を理解しながらいう必要があり、集中力も求められるでしょう。

ローマの牢屋の広い廊下を 六十六の老人が ロウソク持って オロオロ歩く

こちらは「ろ」「ろう」という音が特徴的な早口言葉です。この早口言葉が難しい理由は、これらの音が繰り返し使われていることに加え、文章全体がイメージを喚起する内容になっていることです。

「ローマ」「牢屋」「廊下」「六十六」「老人」「ロウソク」など、次々と異なる単語が登場するので、それぞれの言葉を正確に発音する必要があります。特に「ろうやのひろいろうか」の部分では「ろう」という音が連続し、いいづらさがあるでしょう。

東京特許許可局長今日急遽休暇許可拒否

この早口言葉は、「きょ」という音が多用される難しい早口言葉です。この早口言葉が難しい理由は「とうきょう」「きょか」「きょう」「きゅう」など、似た音が次々と登場することにあります。

「きょかきょくちょう」の部分では「きょ」という音が連続し、いいづらいでしょう。また「許可」と「拒否」という対照的な意味の言葉が含まれているので、意味を理解しながらいうのがコツです。

海軍機関学校機械課今学期学科科目各教官協議の結果下記のごとく確定、科学幾何学機械学国語語学外国語絵画国家学

この早口言葉は大変長く、多くの漢字を含んだ難しい早口言葉です。この早口言葉が難しい理由は「かい」「がく」「きょう」など、似た音の漢字が多用されていることにあります。

「きかんがっこうきかいか」の部分では「き」と「か」の音が交互に登場するので、とてもいいにくくなっています。また、後半の「かがくきかがくきかいがく」では「がく」という音が連続するので、舌がもつれやすいでしょう。

大皿の上におおよもぎ餅 小皿の上にこよもぎ餅

こちらは「おお」と「こ」の対比が特徴的な早口言葉です。この早口言葉が難しい理由は「おおさら」「こさら」「おおよもぎもち」「こよもぎもち」という、同じ母音で子音の異なる類似表現が並んでいることにあります。

「おおよもぎもち」と「こよもぎもち」の違いは絶妙であり、いい間違いやすくなっています。また、大小で類似の繰り返し表現になっており、リズムを保ちながら正確に発音するのがポイントです。

難しい早口言葉もマスターしよう!

本記事では、早口言葉が難しいと感じる理由と合わせて、難しい早口言葉と、スムーズにいえるとかっこいい早口言葉を10個紹介しました。

これらの早口言葉にチャレンジすることは、言葉遊びとして楽しいだけでなく、滑舌の改善や集中力の向上、言語能力の向上にも効果的でしょう。

はじめは上手くいえなくても、繰り返し練習することで少しずつ上達していきます。また、難しい早口言葉をマスターすることで、人前で話す自信にもつながるでしょう。

ぜひ、この記事で紹介した早口言葉に挑戦してみてください。

スマホ・キッズケータイ