お子さまが一人で悩みを抱え込まないために。Web空間「かくれてしまえばいいのです」が果たす役割

つらい気持ちや消えたいという思いを抱えている子ども向けの相談窓口は多く存在するものの、窓口が混んでいてつながらないことが少なくありません。また、相談すること自体に抵抗感を持っている子どももいます。誰にも相談できず(相談せず)に、ひとりでつらい気持ちを抱え込んでいる子どもが大勢いるのです。

こうした状況を踏まえ、NPO法人ライフリンクでは、相談窓口の運営に加えて、つらい気持ちを抱える方々の居場所として、「かくれてしまえばいいのです」を展開しています。

今回は、「かくれてしまえばいいのです」の“かくれが広報さん”に、悩みを抱える子どもたちの現状や、お子さまが一人で悩まないために保護者の方ができること、そして「かくれてしまえばいいのです」が果たす役割についてお話をうかがいました。

しんどい気持ちを抱える人が多い昨今、悩みを一人で抱え込んでしまうことも

インタビュアー(※以下、イと表記):ライフリンクさまは、特につらい気持ちやしんどい気持ちを抱えている方々に向けてさまざまな活動を展開されていますが、まずは、こうした方々の現状について教えてください。

かくれが広報さん(※以下、かと表記):つらい気持ちやしんどい気持ちを抱えている方は多くいるように感じます。また、そのような気持ちを抱えたときに、一人で抱え込んでしまう方が非常に多い印象です。

悩みを周囲に相談できる環境があればよいのですが、相談相手がいない場合や、そもそも相談すること自体に抵抗を感じる方も一定数いらっしゃると思います。つらい気持ちは継続的に続くというよりは揺れ動きもあり、つらい時もあれば、今日は少し調子がよいと感じる日もあります。ただ、そうした気持ちを慢性的に抱え続けている方が、世のなかにたくさんいらっしゃるように感じています。

お子さまの悩みを見落とさないために、保護者ができること

イ:お子さまが悩んでいることを見落とさないために、保護者の方が意識したほうがよいことはありますか。

か:普段からの関係性が重要だと思います。子どもがつらい気持ちになったときに「相談してみようかな」と思ってくれる関係をどう築いておくか。そのためには、たとえば、保護者の方がしんどいと感じたときに、その気持ちを素直に口に出すなど、自身の弱さを子どもに見せることも大切かなと思います。子どもは保護者の方の言動をよく見ているので、保護者の方が日常的に弱みをさらけ出すことが、子どもにとって「つらい気持ちを口にしていいんだ」と思ってもらうことにつながるのではないでしょうか。

また、子どもを大切に思うあまり、普段と様子が違うと感じたときに、つい根掘り葉掘り質問してしまうことがあるかもしれません。しかし、そのような時には、保護者の方が聞きたいことを聞くよりも、子どもが話したいことを話してもらうことに意識を向けてもらえるといいのではないかと感じます。

相談窓口とWeb空間「かくれてしまえばいいのです」で、つらい気持ちを抱える方に寄り添う

イ:ライフリンクさまはつらい気持ちやしんどい気持ちを抱えている方に向けて、具体的にどのような活動をされているのですか。

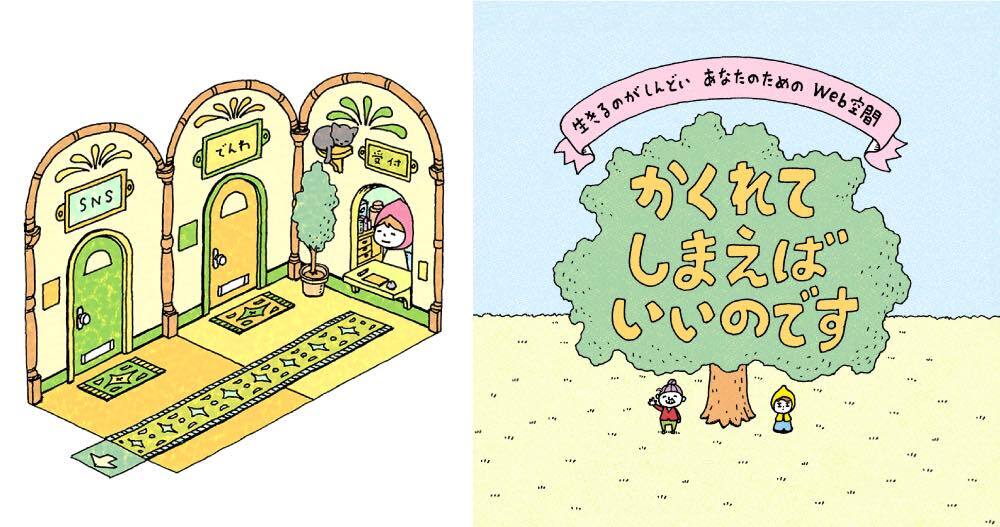

か:しんどい気持ちを抱えた当事者に向けた支援では相談窓口がメインの事業になっておりSNS相談、電話相談、メール相談があります。

ただ、最近は相談窓口があっても、なかなか相談できない方や相談したくない方もいらっしゃいます。また、ライフリンクに限らず、相談件数に対して相談員の数が足りていない相談窓口が多く、パンク状態になっているのが現状です。ライフリンクでもSNS相談の場合、相談に対応できているのはアクセスされたうちの約3~4割程度です。

このような背景を踏まえ、2024年3月からは、ライフリンクでは相談窓口に加えて、主に子どもや若者向けに「かくれてしまえばいいのです」というWeb空間を設けています。

「しんどいな」「うまくいかなくて苦しいな」と感じている人のためのWeb空間「かくれてしまえばいいのです」

イ:「かくれてしまえばいいのです」は、具体的にどのような空間になっているのですか。

か:「かくれてしまえばいいのです」は、匿名、無料で24時間いつでも利用可能な、「しんどいな」「うまくいかなくて苦しいな」と感じている人のためのWeb空間です。

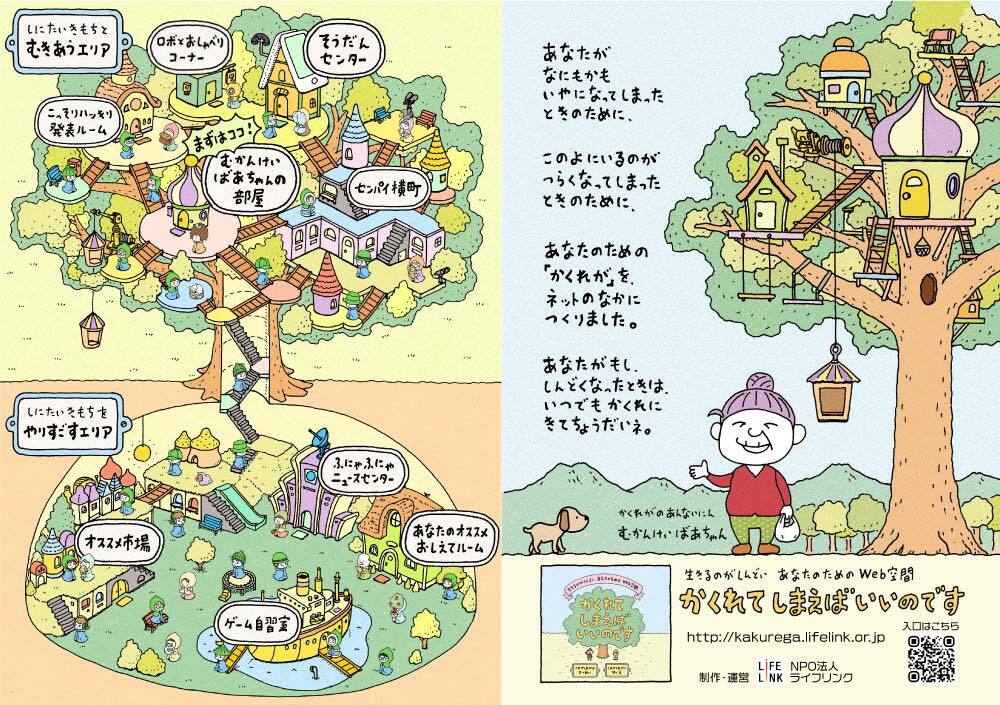

全体像の説明をさせていただくと、「かくれてしまえばいいのです」は、つらさを抱えている人のみが利用できるようになっています。「このかくれがにはいる」ボタンを押してみると案内役のむかんけいばあちゃんから「あなたはいまどんなかんじ?」と聞かれます。そこで「りゆうがあってしんどい」「りゆうはわからないけど、しんどい」を選ぶと、エレベーターのようなもので大樹の入り口まで連れていってくれます。

大樹は、「気持ちに向き合うエリア」と「気持ちをやり過ごすエリア」の大きく2つに分かれており、全部で9つの部屋が用意されています。

イ:むかんけいばあちゃんのお部屋では小話などのコンテンツも提供されていますが、これにはどのような狙いがあるのですか。

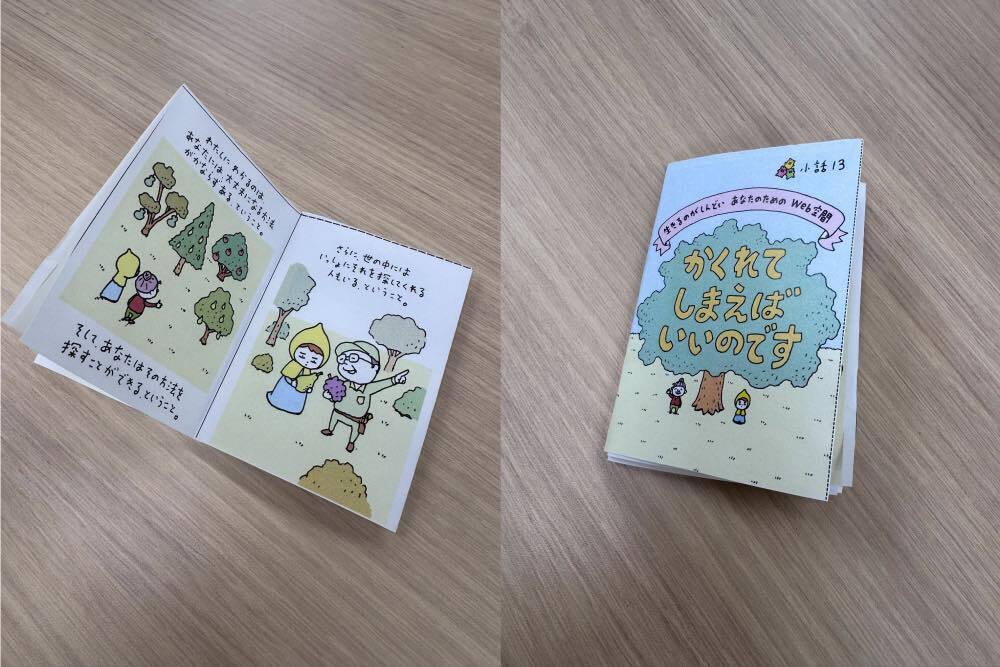

か:たとえば小話13の描かれている絵にあるように、しんどい気持ちを抱えた方は、心理的視野狭窄といって、思考の視野が非常に狭くなっていることがあります。でも、しんどい状況を変える方法は探すことができるし、それを手伝ってくれたり、一緒に探してくれたりする方が、世のなかには存在します。この小話からは、少しだけ視野を広げてみることで、しんどい状況が変わるかもしれないという示唆が得られるのではないでしょうか。

イ:しんどい気持ちやつらい気持ちを、一足飛びに解消するというよりも、まずは「少しかくれてみましょう」というところに優しさを感じました。なぜ「かくれる」ということを大切にされているのですか。

か:「かくれる」というコンセプトはヨシタケシンスケさんが考案されたもので、つらい気持ちやしんどい気持ちを抱えたときに、何かしら逃げ道を作っておくことが大事だと考えています。特に子どもにとって「ここならいてもいいんだ」「ここであれば自分は存在できる」という居場所を、普段から複数持っておけるかどうかが、いざというときの逃げ道にもなります。

つらい気持ちは日々揺れ動くものです。今は必要なくても、いざというときにいつでもアクセスできる、しんどさやつらさを感じたときに「あそこに行ってみようかな」と思い出してもらえるような存在に、「かくれてしまえばいいのです」がなれたらと考えています。

実際に、2024年の夏に利用者向けにアンケートを実施したところ、「かくれてしまえばいいのです」を通じて、気持ちが落ち着いている方が多いのが印象的でした。

「かくれてしまえばいいのですで過ごすことで、少し気持ちが楽になった」

「自分と同じような気持ちの人が、ほかにもいると思うとあんしんする」

「誰にも言えない気持ちをAIロボットに聞いてもらえて、心が軽くなった」

「誰かとうっすら繋がっているような感覚が心地よい」

「孤独を感じなくなった」

「いなくなるのではなく、かくれてしまえばいいんだと思えるようになった」

「自分の気持ちをうまく表現できないなかで、しっくりくる言葉に出会えてあんしんできた」

安心・安全に利用できるようにリスク管理を徹底

イ:ご利用者からはポジティブな感想が多く寄せられていますが、保護者の方のなかには「様々な情報に触れることで、かえって子どもの不安が大きくなるのではないか」といった懸念をお持ちの方もいらっしゃると思います。運営を行うにあたり、意識されていることはありますか。

か:「かくれてしまえばいいのです」は、つらい気持ちやしんどい気持ちを抱えた方々が集まる場所であり、利用者同士が共鳴し合い、悪い方向に向かってしまうリスクも踏まえ、安心・安全に利用できる設計・運営をしています。

具体的には、設計と運営の両面からリスク管理を徹底しており、設計面では、登録するネームで使用できる文字はひらがなとカタカナのみの7文字以内の制限を設けるなど、利用者同士が直接コミュニケーションを取れないようにしています。

運営面では、利用者によるすべての投稿内容をスタッフが確認した上で公開するかどうかを判断しています。子どもが見たときに、悪影響をおよぼしかねないと判断した内容は非公開とし、公開可能と判断したもののみを掲載しています。

日頃から心の拠り所があることを伝えておくことで、いざという時の支えに

イ:この記事を読んで、「かくれてしまえばいいのです」をお子さまにおすすめしようと思った方もいらっしゃるかと思います。ただ、悩んでいることを周りに知られたくないと感じるお子さまもいるため、直接的にすすめるのが難しいケースもあると思いますが、おすすめの伝え方はありますか。

か:たしかに、大人から子どもへの伝え方は難しい部分があると思います。「かくれてしまえばいいのです」は、しんどい様子のときに「こういう場があるよ」と伝えるだけでなく、普段から存在を知らせておくことが大切だと思います。

子どものなかには、つらいときに「大人には知られたくない」「知ってほしくない」と感じる人も少なくありません。だからこそ、しんどそうな様子が見られなくても、日頃から「こういう場所があるんだよ」と共有しておくと、いざ必要になったときの利用につながると思います。

また、「かくれてしまえばいいのです」の周知ツールも用意しており、ライフリンクのホームページのこちらのページからダウンロードできます。そのなかには、しんどい気持ちにすっと沁みるような「むかんけいばあちゃんの小話」を小さな絵本にできる素材と動画もあります。

たとえば、子どもに「一緒に作ってみよう」と声かけしていただくのも、一つの手かなと思います。親子で一緒に絵本を作りながら「かくれてしまえばいいのです」を知っていただければと思います。

インタビュー後記(まとめ)

今回は「かくれてしまえばいいのです」のかくれが広報さんにお話をうかがいました。

お話にもあったように、たとえ親子であっても「つらい」「しんどい」といった気持ちを打ち明けにくいと感じるお子さまもいます。そのため、日頃から「いざというときに頼れる場所がある」と伝えておくことは、非常に大切だと感じました。

「かくれてしまえばいいのです」はこちらからご覧ください。